Nanopartikel als Lichtschalter

Experimentalphysiker der Universität Bayreuth haben eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, metallische Nanopartikel als gezielt ein- und ausschaltbare Lichtquellen zu nutzen. Die Wissenschaftler um Professor Markus Lippitz sehen in dem neuen Verfahren unter anderem das Potenzial, elektronische Schaltungen auf Computerplatinen künftig durch schnellere optische Schaltungen zu ersetzen.

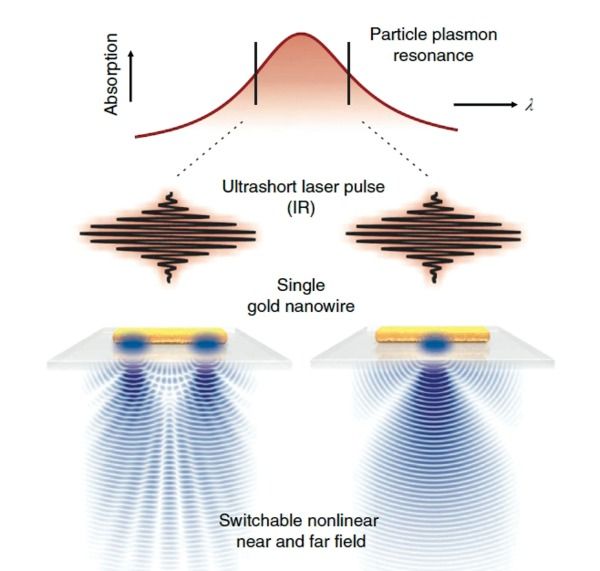

Dazu untersuchten die Forscher Nanostäbchen aus Gold. Die jeweils 270 nm langen Stäbchen wurde dabei in voller Länge wiederholt einer sehr kurzen, aber intensiven Bestrahlung durch Laserlicht ausgesetzt. Die dadurch angeregten Partikel reflektieren dieses Licht – aber so, dass das abgestrahlte Licht nicht überall die gleichen Wellenlängen wie der einfallende Laserstrahl hat.

Wird ein Nanostäbchen beispielsweise durch rotes Laserlicht angeregt, strahlt es nicht nur rotes Licht ab, sondern auch energiereicheres blaues Licht. Die Physiker konnten zeigen, dass das blaue Licht – im Unterschied zum energieärmeren roten Licht – nicht gleichmäßig vom gesamten untersuchten Nanostäbchen abgestrahlt wird. Es leuchtet vielmehr nur an wenigen und sehr kleinen Stellen des Partikels.

Um diese punktförmigen Emissionszentren zu beobachten, kombinierten die Wissenschaftler ein leistungsstarkes Mikroskop mit einem speziellen Abbildungsverfahren. Darüber fanden sie heraus, dass die Anzahl und die Positionen der Emissionszentren variieren: Sie richten sich nach der Wellenlänge des Laserlichts, mit dem das Nanostäbchen bestrahlt wird.

Je nach Wellenlänge wird blaues Licht beispielsweise nur an einer einzigen Stelle in der Mitte des Stäbchens oder nur an dessen beiden Enden abgestrahlt. Bereits minimale Veränderungen (25 nm) der Wellenlänge des Laserlichts sollen ausreichen, um diese winzigen Lichtquellen gezielt ein- und auszuschalten.

„Es ist damit das erste Mal, dass wir eine Lichtquelle auf der Nanoskala so exakt steuern können“, unterstreicht Professor Lippitz. Die im Fachmagazin „Nature Communications“ veröffentlichten Forschungsergebnisse können über den nachfolgenden c’t-Link abgerufen werden. (pmz@ct.de)

Nano-Lichtschalter: ct.de/y7gw