Einsteins Wellen

Die Suche nach Gravitationswellen geht weiter

Es ist ein bisschen ruhiger geworden um die Gravitationswellen, aber wie ist der Stand der Forschung, was machen die Detektoren und wie gehts weiter? Wir haben uns bei dem einzigen derzeit im Betrieb befindlichen Detektor GEO600 umgesehen.

Vor ziemlich genau 100 Jahren, im Juni 1916, hatte Einstein die Existenz der Gravitationswellen aus seinen Gleichungen zur allgemeinen Relativitätstheorie hergeleitet, sie aber als nicht messbare „Scheinwellen“ abgetan. Im September vergangenen Jahres wurden sie aber dennoch experimentell nachgewiesen. Gerade frisch auf „advanced“ aufgerüstet, konnten die beiden amerikanischen LIGO-Detektoren in Hanford/Washington und Livingston/Louisiana die Erschütterungen messen, die von der vor 1,3 Milliarden Jahren erfolgten Verschmelzung zweier schwarzer Löcher ausgegangen ist. Die Energie von drei Sonnenmassen wurde dabei in nur 200 Millisekunden ins All abgestrahlt. Auf der Erde kamen davon winzigste Erschütterungen an.

Die aktuellen Detektoren verwenden zum Nachweis hochempfindliche Laser-Interferometer, weil man davon ausgeht, dass eine Gravitationswelle den einen Arm minimal verlängert und den dazu rechtwinkligen verkürzt. Im Normalzustand werden die beiden Strahlwege so eingerichtet, dass sich die Strahlen im sogenannten Dark Port komplett auslöschen. Bei winzigsten Unterschieden in den Laufzeiten zeigt sich dann dort Licht. Je länger die Arme, umso empfindlicher ist der Detektor. Die LIGO-Detektoren besitzen 4 km lange Arme, die als sogenanntes Fabry-Pérot-Interferometer – mit mehrfachem Hin- und Herspiegeln – ausgeführt sind, womit sie die effektive optische Armlänge auf 1120 km erhöhen. Um externe Vibrationen weitgehend zu eliminieren, hängen die Spiegel und Testmassen an Pendeln, die können wiederum an Pendeln hängen und die ebenfalls. Ursprünglich hatte LIGO nur eine Pendelstufe, aLIGO hat inzwischen derer vier.

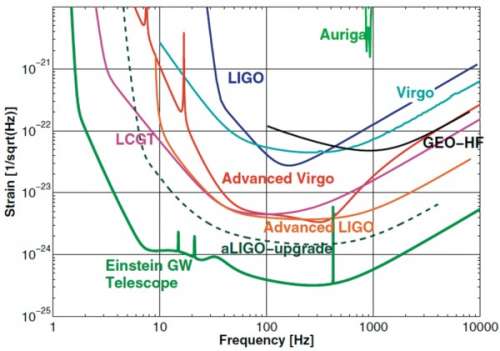

Im Moment aber sind die Detektoren nicht in Betrieb, sondern werden weiter verbessert und für den nächsten Lauf O2 vorbereitet, dessen Start für September vorgesehen ist. Um 60 Prozent hat man die Empfindlichkeit schon gesteigert, man sucht zudem auch nach einer noch unbekannten Rauschquelle. Für Run O2, der bis zum Frühjahr 2017 vorgesehen ist, rechnet man mit etwa zehn Events.

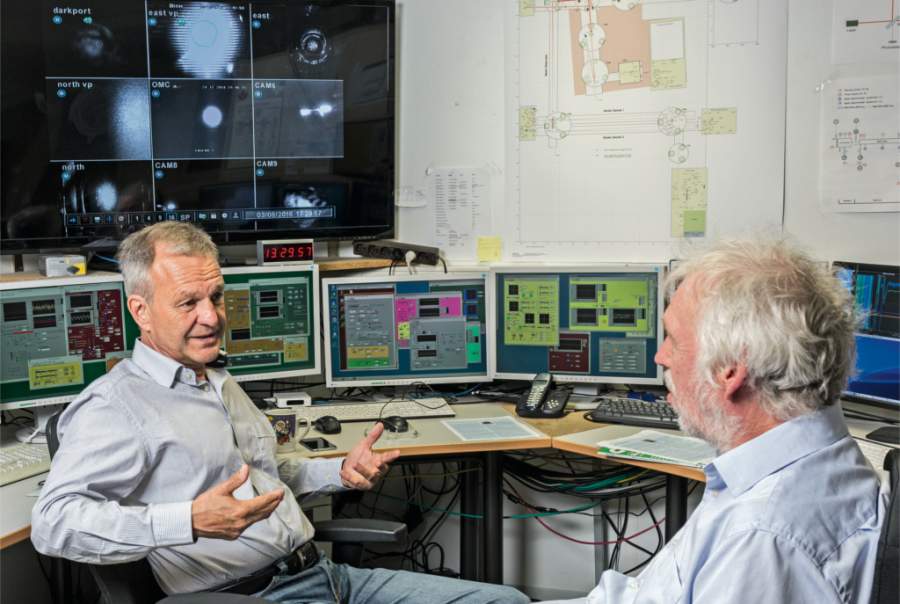

Bis dahin ist der in Ruthe bei Hannover stehende Detektor GEO600 weltweit das einzige größere Interferometer, das nach Gravitationswellen lauscht und Daten liefert – etwa 200 GByte pro Tag. Er wird von der Leibniz-Universität Hannover und dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik betrieben. Leiter ist Prof. Karsten Danzmann, mit dem wir im Kontrollraum des Detektors ein Interview führen konnten.

Das dritte Detektor-System im internationalen Verbund ist der italienisch-französische Virgo bei Pisa. Er wird derzeit ebenfalls aufgerüstet. Advanced Virgo soll sogar fünf Pendelstufen bekommen, hat damit aber offenbar noch größere Probleme, sodass es fraglich ist, ob er wie geplant noch in diesem Jahr in Betrieb gehen kann. Ein weiterer Detektor, ebenfalls mit 3 km langen Armen, ist in Japan im Bau (KAGRA). Er soll im nächsten Jahr fertig sein und womöglich überholt er aVirgo noch. KAGRA befindet sich in einer zumindest für Japan seismologisch ruhigen Ecke in einer unterirdischen Mine. Als einziger der großen Detektoren arbeitet er mit Kryotechnik bei 20 K.

Indien hat nach den Erfolgsmeldungen im Februar ebenfalls beschlossen, an der Gravitationswellensuche teilzunehmen. Hier will man der Einfachheit halber einen amerikanischen aLIGO-Detektor komplett nachbauen und ist jetzt erst einmal auf Standortsuche. Der Bau wird hier wohl noch sieben bis acht Jahre dauern.

Supersparmodell

Auch GEO600 sollte ursprünglich Anfang der 90er Jahre als GEO mit 3 km Meter langen Armen, untergebracht in langen Stollen im Harz, an der Suche teilnehmen. Der Vertrag mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung über die Gelder in Höhe von 150 Millionen D-Mark war schon fast in trockenen Tüchern, da kam die Wende in die Quere. Bundesminister Riesenhuber und sein Staatssekretär Gebhart Ziller kippten das Großprojekt, vermutlich, um mehr Mittel für den Aufbau Ost zu haben. Zum Vergleich: Die amerikanischen LIGOs waren der amerikanischen National Science Foundation insgesamt über eine Milliarde US-Dollar wert.

Prof. Karsten Danzmann, damals noch beim Max-Planck-Institut für Quantenoptik, und sein Team entwickelten dann – Not macht erfinderisch – das Superspar-Modell GEO600. Das musste ohne Bundeshilfe mit den rund 20 Millionen D-Mark auskommen, die die Niedersächsische Landesregierung, die VW-Stiftung, die Uni Hannover und die Max-Planck-Gesellschaft bereitstellten. Das reichte dann aber nur für 600 m lange Arme und einfachste Wellblech-Gehäuse und nicht einmal für fließend Trinkwasser.

Drinnen jedoch wurde GEO600 mit besten Instrumenten und Lasern ausgestattet. Um die kürzeren Arme weitgehend auszugleichen, hat man hochkomplexe Techniken entwickelt und erprobt, die die größeren Detektoren zumeist später übernommen haben. So werden die Strahlen im Michelson-Interferometer noch einmal „gefaltet“, was die effektive optische Länge verdoppelt. Hinzu kommt eine resonante Verstärkung durch spezielle Spiegel, die eine Leistungsverstärkung (power recycling) und eine Signalüberhöhung (signal recycling) erreichen. Letztlich entwickelte das Team rund um Prof. Danzmann eine bislang nur in Hannover eingesetzte Technik, um die Heisenbergsche Unschärfe ein wenig auszutricksen. Das sogenannte gequetschte Licht kommt dabei nicht aus den Lasern heraus, sondern wird zum Schluss nach der Strahlzusammenführung erzeugt. Eigentlich ist der Begriff „gequetschtes Vakuum“ richtiger, so Prof. Danzmann.

Das bei GEO600 erprobte gequetschte Vakuum soll ebenfalls später bei den amerikanischen Detektoren hinzugefügt werden, neben der jetzt schon eingesetzten Laser- und Interferometer-Technik aus Hannover. Derzeit arbeiten die 1064-nm-Laser bei den LIGOs nur mit 20 W Injektionsleistung, das will man später stufenweise auf bis zu 150 W hochfahren, um die Auflösung weiter zu erhöhen.

Räumliches

Die Wissenschaftler des Albert-Einstein-Instituts arbeiten eng mit den amerikanischen Kollegen zusammen und bekommen Daten und mögliche Events sofort gemeldet. So fanden sie die Gravitationswellen in Hannover zuerst, denn das geschah am (europäischen) Vormittag des 14. Septembers 2015. Dieses Event trägt daher den Namen GW150914.

Auch jetzt, wo die aLIGOs noch nicht wieder in Betrieb sind, kommen die hiesigen Wissenschaftler nicht in die verdiente Sommerpause. Denn eigentlich wollte die NASA in dieser Zeit den im Dezember 2015 ins All geschickten LISA-Pathfinder-Satelliten für eigene Experimente übernehmen. Doch die Amerikaner hatten mit ihrer Hard- und Software ziemliche Probleme und nach dem Motto „Hier, übernimm du erst mal“, drückten sie die Kontrolle über den Satelliten wieder den Europäern auf. Die hatten ihr Soll eigentlich schon übererfüllt, aber – abgesehen von Änderungen bei den Urlaubsplänen – freuten sie sich über die Möglichkeit, mehr und genauere Messungen durchzuführen.

Im Pathfinder-Satelliten schweben zwei Gold-Platin-Massen exakt 38 cm voneinander entfernt. Die kann man per Laserinterferometer im All völlig erschütterungsfrei hochpräzise vermessen. Wenn sich da auch nur ein Virus auf eine Testmasse niederlässt, so spürt man das als große Erschütterung.

LISA Pathfinder soll den Weg bahnen für das LISA-Projekt mit drei Satelliten, mit denen sich Interferometer-Arme von mehreren Millionen Kilometern vibrationsfrei, nahezu ohne externe Gravitation und in exzellentem Hochvakuum realisieren lassen. Bislang ist das Projekt auf 2034 terminiert, aber die Chancen stehen gut, dass die NASA jetzt wieder mitmacht und dass es einige Jahre vorgezogen wird. Die Wissenschaftler hoffen daher auf 2028.

Simulationen

Die theoretischen Physiker des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (später Albert-Einstein-Institut getauft) zogen 1999 in den Wissenschaftspark Potsdam-Golm ein. Ihre Simulationsergebnisse benötigt man dringend, um Gravitationswellen zu finden und auszuwerten. Früher brauchten sie für ihre Arbeit nur Bleistifte, inzwischen aber auch reichlich Rechen-Power. Ihre Rechner tragen seit 2001 so hübsche Namen wie Peyote, Belladonna, Damiana, Datura. Sie waren auch häufig in den Top500-Listen der Supercomputer zu finden. Zuletzt kam in diesem Jahr der von Clustervision aufgebaute Minerva hinzu; mit seinen 9500 Xeon-Kernen liefert er über 300 TFlops im Linpack und belegt aktuell Platz 463.

Zum Kasten: Und der Nobelpreis?

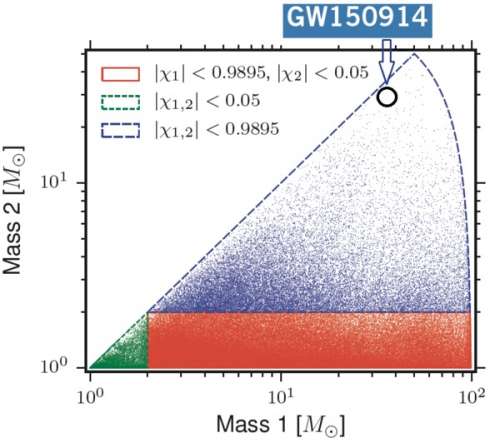

Das GW150914-Event war so stark, das hätte man auch ohne Simulationsergebnisse sofort gefunden. Aber letztere sind äußerst hilfreich, um die beteiligten Himmelskörper, deren Massen, die Spins, die Entfernungen und so weiter zu bestimmen. Bis dahin ging man eigentlich mehr von Neutronensternkollisionen als bestmögliche Kandidaten aus oder von einer Verschmelzung eines Neutronensterns mit einem schwarzen Loch. Zwei miteinander verschmelzende schwarze Löcher waren gar nicht so sehr auf dem Plan und schon gar nicht mit so hohen Massen von 29 und 36 Sonnen.

Zum Kasten: Der Gravitationswellenjäger

Das zweite inzwischen für sicher gehaltene aLIGO-Event von Weihnachten 2015 (GW151226) mit Massen um 8 und 14 Sonnenmassen herum war deutlich schwächer und benötigte für die Erkennung die Simulationsdaten. Mit der Methode der „angepassten Filter“ selektiert man damit mögliche Kandidaten. Die werden dann im Postprocessing genauer untersucht.

Atlas & Einstein@Home

Für die Datenauswertung ist der dritte AEI-Direktor Bruce Allen in Hannover zuständig. Sein Großrechner Atlas wertet die Daten der LIGO-, Virgo- und GEO600-Detektoren auf und stellt dabei einen Großteil der Rechenleistung im internationalen Verbund.

Ungewöhnlich für einen Supercomputer arbeitet er mit Single-Prozessor-Knoten, über 3300 an der Zahl mit 14.000 Kernen, die inzwischen Unterstützung durch knapp 2000 GPUs erfahren haben – keine teuren Tesla-Karten, sondern preiswerte Nvidia GeForce GTX 270. Der Rechner befindet sich zurzeit in einer größeren Upgrade-Phase, die zum Teil immer noch laufenden alten Kentfield-Boards werden durch neue Broadwell- und Skylake-Xeon ersetzt. Daneben sucht Atlas auch in den Daten des großen Radioteleskops Arecibo in Puerto Rico und des Fermi-Gamma-Ray-Burst-Teleskops nach neuen möglichen Quellen. Das ist allerdings hauptsächlich ein Job von Einstein@Home, mit bis zu 2,2 PFlops theoretischer Durchschnittsperformance eines der ganz großen der bei BOINC eingehängten Projekte und eines der erfolgreichsten obendrein: 55 Radio- und 18 Gamma-Pulsare konnten dank der freiwilligen Helfer bislang gefunden werden.

Der Elan lässt in letzter Zeit zwar etwas nach, allerdings werden die teilnehmenden Rechner immer leistungsfähiger. Abgerufen werden aktuell im Durchschnitt 876 Teraflops auf rund 46.000 aktiven Rechnern – das waren vor wenigen Monaten noch über 60.000. Bei Weitem die meiste Rechenzeit für Einstein@Home investieren die US-Amerikaner, die auf 102 Milliarden „Credit“-Punkte kommen. Deutschland liegt mit 40 Milliarden auf Platz 2.

Einstein, der Namensgeber für dieses Rechenprojekt, ist auch Namensgeber für einen vorgeschlagenen europäischen Detektor der dritten Generation. Das Einstein-Teleskop (ET) soll in 200 Meter Tiefe mit 10 km langen Armen arbeiten, aber, wie Prof. Danzmann ausführte, bis dahin ist es noch ein sehr langer Weg. (as@ct.de)