Hoch damit!

Was in der Brutstätte für Galileo-Satelliten passiert

Das europäische Navigationssatellitensystem Galileo biegt in den Zielorbit ein: Mitte Dezember startet eine weitere Serie von Satelliten. c’t besuchte die Entwickler im Weltraumforschungs- und Technologiezentrum ESTEC.

Wie ein Astronaut kam ich mir vor, als ich in meiner Schulzeit eine Eisfabrik besuchte. In Schutzkleidung gehüllt, erfuhr ich, wie aus Milch, Geheimzutaten und Wasser erst Matsche und dann leckeres Erdbeereis wurde.

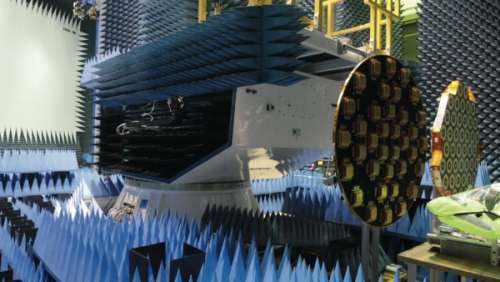

Viele Jahre später finde ich mich ähnlich eingepackt in einer mehr als basketballfeldgroßen Halle mit zwölf Meter hohen Wänden. Hier werden die Antennen an Raumfahrzeugen unter Reinraumbedingungen (ISO 8) getestet. Tausende spitze, hüfthohe und Hochfrequenz absorbierende Kunststoffpyramiden ragen in den Raum hinein. Ein wuchtiger Kran bugsiert bis zu fünf Tonnen schwere Satelliten in die Halle hinein und auf wechselbare Halterungen. Dort vermessen Ingenieure ihre Antennen unter Weltraumbedingungen. Vier voluminöse Testeinrichtungen stehen hier: der Kompaktantennen-Testbereich (CATR), die Hybrid-HF- und Antennentestzone (HERTZ) sowie das Mikrowellen- und Submillimeter-Wellen-Labor.

Der Leiter der Antennentest-Abteilung Peter de Maagt erklärt den Aufwand: „Natürlich lässt sich das beabsichtigte Richtdiagramm einer Antenne auch per Computer simulieren. Aber am Raumfahrzeug können schon kleine Änderungen zu einem völlig veränderten Abstrahlverhalten führen.“ Hochfrequenz geht eben seltsame Wege, sagt man, und einmal im All lässt sich eine falsch berechnete Richtwirkung einer Antenne kaum noch korrigieren. Zumal in den 733 Kilogramm schweren und telefonzellengroßen Galileo-Satelliten kein Astronaut mitfliegt, der solche Reparaturen erledigen könnte. Es muss alles funktionieren, und zwar hundertprozentig.

Campus-Flair

Dutzende weitere Hallen und Laboratorien gibt es auf dem Gelände der europäischen Raumfahrtagentur ESA im niederländischen Noordwijk. Was drin ist, soll sich mir im Verlaufe des Tages teilweise entblättern. Fetzen einer englischsprachigen Unterhaltung dringen ans Ohr – typisch studentische Aushänge mit Nerd-Party-Ankündigungen und Aufrufen zur Mithilfe in diesem oder jenen Projekt lassen fast an den Campus einer Universität denken. Hier schlägt das technische Herz der ESA. Statt Infos übers Eismachen erhalte ich eine Exklusiv-Führung, von zwölf Ingenieuren begleitet. Sie erzählen, was sie hier tun.

Jörg Hahn, der für alle ESA-Systemarbeiten bei Galileo verantwortlich ist, sowie Rafael Lucas Rodriguez (Galileo Services Engineering bei ESA) führen mich in einen dieser typischen kleinen Konferenzräume mit Beamer und Kaffeemaschine. Es gibt ein Fakten-Briefing zu Beginn per Präse, tagesaktuell erstellt. Danach hat die ESA 22 Mitgliedsländer, nicht alle sind in der EU. Wer wusste schon, dass auch Norwegen, die Schweiz und sogar Kanada (assoziiert) Mitglieder sind? Sieben weitere Länder haben Kooperationen unterzeichnet. Mit einem Jahresbudget von 5,75 Milliarden Euro (für 2017) arbeiten rund 2300 ESA-Mitarbeiter an acht Standorten in der zivilen Weltraum- und Technologieforschung. Im Europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC) in Noordwijk entwickeln und erproben sie unter anderem die Galileo-Satelliten.

Abkürzungsfimmel

Schnell geht es ins Eingemachte. Viele Abkürzungen schwirren durch den Raum, die Geheimsprache der Forscher und Entwickler. Etliche Aküs kenne ich, einige werden mir während des Tages wieder begegnen: PRS (Public Regulated Service), TT & C (Telemetry & Telecommand), ULS (Uplink Station), GCC (Ground Control Centre), TGVF (Timing and Geodetic Validation Facility) und viele weitere folgen – eine prima Gelegenheit, sein Fachchinesisch ein wenig aufzubessern. Man gibt sich alle Mühe, jedes Fragezeichen auf meiner Stirn mit einem Ausrufezeichen zu kontern.

Galileo wird für mehr Genauigkeit bei der Navigation sorgen, weil Empfangs-Chips in Navis und Smartphones Galileo-Signale schon bald gleichberechtigt mit GPS verwerten. Zurzeit ist Galileo zwar auf 29 Smartphone-Modellen verfügbar, doch werden Galileo-Daten erst mit einbezogen, wenn GPS und Glonass nicht reichen [1]. Das ändert sich gerade. Das Ergebnis wird verbesserter Empfang gerade in Häuserschluchten oder dichten Wäldern sein. Auch das ab April 2018 in Neuwagen obligatorische eCall-Notrufsystem fußt weitgehend auf Galileo-Navigationssatelliten. Offiziell in Betrieb ist Galileo seit dem 15. Dezember 2016, erklärt Hahn. Nun meldete die ESA Regelbetrieb mit immerhin 15 Satelliten (vorher waren es elf) für drei Dienste: Navigation, verschlüsselte Navigationsdienste für Regierungszwecke (PRS) sowie ein Rettungsdienst, der ein Bestandteil des internationalen Netzwerkes COSPAS/SARSAT ist. Er rettet zurzeit schon rund sechs Menschen pro Tag. In der Antennentesthalle zeigt mir Igor Stojkovic, verantwortlich für das Projekt, eine knallgelbe selbstaufblasende Rettungsweste mit einem gerade kinderfaustgroßen Gerät dafür. Der SAR-Dienst besteht aus zwei Komponenten. Erstens: Beim Forward-Link-Service alarmieren Notrufbaken auf 406 Megahertz. Dessen Signal wird von Galileo-Satelliten empfangen und durch Bodenstationen lokalisiert. Zweitens: Der Return-Link-Service informiert über Sender am Galileo-Satelliten wiederum den um Hilfe Rufenden, dass sein Alarm angekommen ist.

Am 12. Dezember 2017 werden mit einer Ariane-5-Rakete vier weitere Galileos für die bislang nur halb besetzte Bahnebene A starten. Damit wären es dann 19 verfügbare Galileo-Satelliten. 24 sollen es werden, hinzu kommen sechs Reservesatelliten. 2020 soll der Ausbau komplett sein.

Die Satelliten-Konstellation, die Hahn auf einer Folie präsentiert, zeigt bei drei Satelliten, dass etwas nicht stimmt. Die Frage nach den Ursachen lässt kurz das Temperament der versammelten Ingenieure auflodern. Rafael Lucas Rodriguez fasst das Gemurmel zusammen: Ein verpatzter Raketenstart 2014 ließ zwei Satelliten ihre vorgesehenen Positionen in der Bahnebene B nicht erreichen. Die beiden Satelliten GSAT0201 und GSAT0202 funktionieren im Prinzip, sagt er. Sie bleiben aber im Testmodus, während der 2012 gestartete GSAT0104 nur noch auf einer von drei Frequenzen sendet. Die Bahnebene C ist hingegen schon voll besetzt. Mit dem neunten Start Mitte Dezember wird die Konstellationsgeometrie weiter verbessert, sodass HDOP-Werte nahe denen der finalen Ausbaustufe erreicht werden – sie stehen für die Streuung der Messwerte bei der horizontalen Genauigkeit, also das, was man gemeinhin als Standort mit Längen- und Breitengrad bezeichnet. Und: Galileo bietet dann in der Regel genügend empfangbare Satelliten im Sichtbereich zum Bestimmen der Position.

Das Weltall in der Dose

Die harschen Bedingungen im Weltall zwingen jedem Weltraumprojekt einen gewaltigen Aufwand im Vorausdenken und Simulieren auf, aber auch beim Testen gefundener konstruktiver Lösungen. Großkalibrig sind daher auch viele der Testeinrichtungen. Die zwölf Meter lange und viereinhalb Meter hohe Temperatur- und Vakuumkammer Phenix hat sechs Wände aus Kupfer. Sie kühlen die Testobjekte durch flüssigen Stickstoff auf bis zu minus 180 Grad Celsius ab, während starke Scheinwerfer gleichzeitig die andere Seite des getesteten Satelliten auf 100 Grad aufheizen und so die sonnenbeschienene Seite simulieren. Es gibt Zeiten, da reicht ein Tanklastzug Stickstoff pro Tag für die Kühlung nicht, wirft der Raumfahrt-Ingenieur Patrice Kerhouse ein. Und ein Testzyklus dauert Wochen: Es braucht mindestens einen Tag, bis ein annäherndes Vakuum und die anderen Testbedingungen erreicht sind. Mal eben in die Kammer reinspringen, weil ein Messkabel am Satelliten locker ist, das geht nicht.

Ebenso ruppig springen die Ingenieure mit den Raumfahrzeugen im Akustiklabor LEAF um. Im fünfstöckigen, mit halbmeterdicken, auf Federn gelagerten und mit Stahlbetonwänden bewehrten Komplex werden Satelliten mit dem infernalischen Geräuschpegel startender Raketen gequält. Vier Hörner mit Grenzfrequenzen von 25, 35, 80 und 160 Hertz und drei höherfrequente Generatoren erzeugen bis zu 156 Dezibel. 32 Mikrofone im Inneren machen die Überwachung möglich. Der Besucher hört davon nichts, durch die Federungselemente spürt man auch keine Vibration.

Die mechanischen Belastungen während des Starts werden mit elektrodynamischen und hydraulischen Rüttlern verschiedener Größen nachgebildet, die bis zu 160 Kilonewton erzeugen können. Werden die Testeinrichtungen nicht für ESA-Projekte benötigt, können sie auch von anderen Unternehmen gebucht werden, wie beispielsweise Airbus es für die Simulation der Belastungen des Flugzeugrumpfes beim Landen tut.

Entwickeln, simulieren, ausprobieren

Auch Winzigkeiten wie einige wenige Nanosekunden verdienen bei der Satellitennavigation höchste Aufmerksamkeit. Denn die Position wird im Navi aus Laufzeiten der Satellitensignale berechnet. Damit man weiß, wann sie abgeschickt wurden, sind sie mit einem Zeitstempel versehen. In Galileo-Satelliten sorgen hochgenaue Atomuhren für die Uhrzeit. Rubidium-Uhren sowie Wasserstoff-Maser-Uhren ergänzen sich hierbei bezüglich ihrer thermischen Drifteffekte, sodass Galileo-Satelliten beide Uhren-Arten an Bord haben.

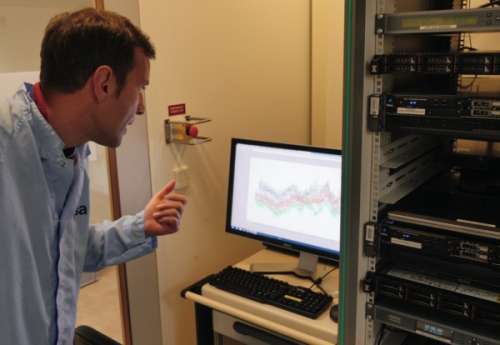

Was ein Ausfall bedeutet, konnte man Anfang 2017 erfahren. Da wurde bekannt, dass im Verlauf mehrerer Monate zehn Atomuhren versagten, von denen nur eine neu gestartet werden konnte. Weil jeder Galileo-Satellit für beide Uhren-Arten eine Reserve hat, blieb das ohne spürbare Folgen. Pierre Waller kann in seinem UTC-Kellerlabor verfolgen, wie sich die ständig kontrollierten Uhren auf die Positionierungsgenauigkeiten auswirken und ist sichtlich stolz darauf, dass sich nach einem Neukalibrieren die Abweichung zur Universalzeit UTC auf 9,3 Nanosekunden eingependelt hat – ursprünglich waren nur 30 Nanosekunden Genauigkeit gefordert.

Auf einem großen Tisch im Payload-Systemlabor liegen derweil etliche Baugruppen eines Galileo-Satelliten, durch in Goldfolie eingepackte Kabel miteinander verbunden und an zahlreiche Sensoren und Messstellen gekoppelt. Der Leiter Cesar Miquel beschreibt, wie sie hier die einzelnen Komponenten wie etwa die Sender und Bandfilter hier wieder und wieder elektrisch prüfen. Ein ewiger Kreislauf: erst simulieren, dann bauen, dann prüfen, dann verbessern – bis es keinen Raum für Zweifel mehr gibt. Mein Blick fällt auf einen Nebentisch. Dort stehen zwei Atomuhren, so wie sie auch in Galileos zu finden sind. Viel größer als ein Sixpack sind sie nicht – im Unterschied zu den kühltruhengroßen Kontrolluhren im klimatisierten UTC-Labor müssen die vergleichsweise kleinen Atomuhren auf dem Tisch auch mit gewaltigen Temperaturschwankungen im All klarkommen.

Im experimentellen Galileo-Processing-Center verfolgen einige Mitarbeiter Datenänderungen an einer Wand von Monitoren. Es sieht gut aus, fast alle Statuskästchen leuchten in freundlichem Grün. Der Galileo-Service-Performance-Ingenieur Gaetano Galluzo weiß, dass er hier dem ganzen Galileo-System den Puls fühlen kann. Ein Klick auf ein Kästchen fördert Einzelwerte und zappelnde Messkurven für jeden einzelnen Satelliten zu Tage. Automatisch arbeitende unabhängige Sensorstationen steuern Daten hinzu. Man findet sie in der ganzen Welt: vom nordschwedischen Kiruna bis zur Forschungsbasis Troll in der Antarktis, von Nouméa in der Südsee bis nach Jan Mayen in der Arktis. Hinzu kommt das Bodensegment von Galileo. Es umfasst eigene interne Sendestationen, einige Uplink-Sender sowie zwei Kontrollzentren, eins in Fucino (Italien), eins in Oberpfaffenhofen. Beide halten die Zügel in der Hand. Alle Stationen sind über gesicherte Satellitenfunkverbindungen mit einem Galileo-Netzwerk verbunden.

Forschung an Chips

Prima, wenn der Satellit funktioniert. Doch stellt sich natürlich die Frage, wie beispielsweise Smartphones und Navigationsgeräte Galileo-Signale überhaupt empfangen – das ist das Hauptgebiet der Chipsatz-Tester. Paolo Crosta hätte da viel zu erzählen, indes: Geheimhaltungsvereinbarungen verhindern solche Plaudereien. Klar, da geht es auch um noch nicht vorgestellte Chips von großen Herstellern. Der Kontakt zu denen ist eng, sagt Crosta zufrieden. Rund 300 Stunden Labortest fielen bei bislang acht getesteten Chips in mehr als 30 Firmware-Versionen jeweils an, 90 Stunden Feldtest kommen für jeden Baustein hinzu.

Was ein Smartphone mit einem bestimmten Chip am Boden von den Galileo-Satelliten empfängt, können die Ingenieure in einer kleinen elektrisch abgeschirmten Kammer der Empfängertesteinrichtung prüfen. Messsender können hier jede Satellitenkonstellation und Signalform erzeugen und über eine Antenne ins Innere der Kammer abstrahlen. Als ich in sie hineinblicke, wird gerade ein galileofähiges Samsung Galaxy S8 mit simulierten Satellitendaten bepflastert.

Besonders interessant sind natürlich die Vergleiche: Bekommt man mit Galileo einen schnelleren Fix und eine genauere Position? Im Großen und Ganzen sieht es danach aus. So haben Messfahrten einen um fünf bis zehn Sekunden schnelleren Positionsfix beim Hot-Start ergeben, wenn also das Gerät kurz vorher schon mal Empfang hatte. Auch die typischen Fehler, wie sie eine Mehrwegeausbreitung mit sich bringt, engt Galileo auf rund die Hälfte ein. Und Mehrwegeausbreitung hat man durch Reflexion von Funkwellen an Gebäuden oder nassen Flächen eigentlich immer. Das wird c’t noch in einem weiteren Artikel auseinanderdröseln.

Später am Tag, kurz vor dem Ende meines Besuches, wandern wir in schneidender Novemberkälte auf den Hof. Dort steht für die Feldtests ein dunkelblauer Mercedes-Transporter mit offener Schiebetür. Das ist einer der besagten Messwagen. Simon Johns turnt soeben elegant hinter den 19-Zoll-Schränken nach vorn und lässt sich auf seinen Drehstuhl neben der Tür plumpsen. Er ist Herr über eine technische Innenausstattung, gegen die auch ein vollgestopfter Funkmesswagen der Bundesnetzagentur blass aussieht. Monitore, Tastaturen, Joysticks und etliche Computer hängen an armdicken Kabelsträngen. Zwei unterwegs leise vor sich hin brummende Stromgeneratoren schaffen genug Energie für den gewaltigen Strombedarf, den die Echtzeitaufzeichnung von Satellitensignalen fordert. Genau dazu ist der Wagen da: herumfahren und Empfangsdaten sammeln. Über eine 360-Grad-Kamera lässt sich nachvollziehen, wie genau das freie Sichtfeld für die Empfangsantennen während der Messungen zu jedem Zeitpunkt aussah, was Johns begeistert erläutert. So kann man in einem einzigen Messvorgang unter anderem präzise auswerten, wann beispielsweise Galileo, GPS oder Glonass Positionsdaten liefern und wie groß der gemessene Fehler ist. Etliche Dutzend Wechselplatten mit den gewonnenen Daten landen später im Empfänger- und Chipsatz-Labor.

Die umfangreiche Galileo-Kerninfrastruktur ist bereits an die Betreibergesellschaft Space Opal übergeben worden, die für den laufenden Betrieb zuständig ist. Doch Jörg Hahn, Rafael Lucas Rodriguez und den vielen anderen Ingenieuren wird auch nach dem offiziellen Erreichen der Fertigstellung von Galileo die Arbeit nicht ausgehen. Die Arbeiten an der nächsten Generation der Galileo-Satelliten sowie weitere europäische Forschungsprogramme warten. (mil@ct.de)